Razones de la fe VII. La realidad del hombre como vía hacia Dios

17 marzo de 2020 En el mundo natural ha surgido el hombre, esto es una evidencia, estamos aquí. La aparición de la realidad humana supone un salto cualitativo en el proceso evolutivo. No deja de sorprender la insistencia de muchos biólogos y no biólogos quienes, aferrándose al falso aforismo de que la naturaleza no da saltos, sostienen que no hay distancia cualitativa entre el animal no humano y el animal humano. Pues sí hay saltos, y bien grandes. Veamos algunas de las características que avalan la irreductibilidad de lo humano a lo animal y que nos hace portadores de un estatus único: somos seres autoconscientes de una manera radicalmente nueva, hemos escapado al presente inmediato abriéndonos al futuro y llevamos a las espaldas la propia muerte (los únicos seres conscientes de su propia mortalidad); somos seres en los que el lenguaje se vincula a la reflexión consciente; tenemos una serie de habilidades racionales extraordinarias, no sólo el universo nos hizo autoconscientes, sino que en nosotros empezó a revelar sus secretos ; si a esto añadimos el poder creativo, la moralidad, la capacidad técnica, la apertura a lo bello o la misma naturaleza religiosa, podremos inferir que nos encontramos ante un ente singular, único e irreductible a lo puramente animal.

En el mundo natural ha surgido el hombre, esto es una evidencia, estamos aquí. La aparición de la realidad humana supone un salto cualitativo en el proceso evolutivo. No deja de sorprender la insistencia de muchos biólogos y no biólogos quienes, aferrándose al falso aforismo de que la naturaleza no da saltos, sostienen que no hay distancia cualitativa entre el animal no humano y el animal humano. Pues sí hay saltos, y bien grandes. Veamos algunas de las características que avalan la irreductibilidad de lo humano a lo animal y que nos hace portadores de un estatus único: somos seres autoconscientes de una manera radicalmente nueva, hemos escapado al presente inmediato abriéndonos al futuro y llevamos a las espaldas la propia muerte (los únicos seres conscientes de su propia mortalidad); somos seres en los que el lenguaje se vincula a la reflexión consciente; tenemos una serie de habilidades racionales extraordinarias, no sólo el universo nos hizo autoconscientes, sino que en nosotros empezó a revelar sus secretos ; si a esto añadimos el poder creativo, la moralidad, la capacidad técnica, la apertura a lo bello o la misma naturaleza religiosa, podremos inferir que nos encontramos ante un ente singular, único e irreductible a lo puramente animal.

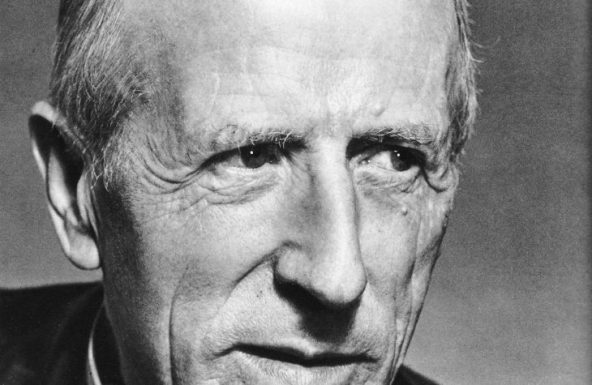

La configuración física, química o meramente biológica, no explican por sí solas el amplio conjunto de capacidades intelectuales y volitivas, ni, por supuesto, la experiencia de la autoconciencia humana. De hecho los resultados han sido siempre bastante decepcionantes para los partidarios de la homología entre hombres y animales. Como señala Ian Tattersall[1] de un modo ilustrativo:

El quid de la cuestión es que la especie humana representa una singularidad… solamente la especie humana ha podido secuenciar el genoma del chimpancé y del ser humano. Ahí radica la diferencia, por múltiples que sean los talentos que poseen los chimpancés, el abismo cognitivo permanece abierto.

El que reconozcamos la novedad del ser humano no significa que dejemos de ser fieles a la lógica de la evolución. Situemos las cosas en su justo límite. Más allá de las teorías que puedan explicar los distintos mecanismos evolutivos, la evolución es un hecho. Sobre la base que nos aporta la ciencia podemos decir que en el ser humano se da una tensión entre lo animal y lo humano, una continuidad pero a la vez una ruptura. Nuestro origen evolutivo nos lleva a comprendernos como una unidad psicosomática, a vernos como una realidad donde lo material-mental-espiritual están integrados bajo la forma de complementariedad e inseparabilidad. En la evolución lo que nos ha hecho humanos es tanto un proceso que nos entronca con el resto de las especies vivas (hominización), como también el salto de la cultura, algo específico de la especie humana (humanización) que nos ha permitido desprendernos de los automatismos biológicos (instintos) para poder hacernos cargo de la nueva vida e ir conformándola a través de decisiones libres. Ligados al resto de las especies y al mismo tiempo situados en un nivel singular que lo distingue del resto. Como afirma el antropólogo Carlos Beorlegui[2] :

No queda ninguna duda de que con el género humano se ha producido la emergencia de una nueva forma cualitativamente distinta (de vida) diferente a las anteriores conformada por una síntesis de biología y cultura que no se daba antes. Hablamos de un ser que se sitúa en un nivel nuevo del proceso evolutivo al estar dotado de una diferencia cualitativa del resto de los animales, diferencia que se apoya, en último término, en la capacidad de autoconciencia y en la libertad.

A pesar de lo dicho podemos seguir estableciendo una lectura naturalista materialista de toda la realidad y por lo tanto del propio hombre. El entendimiento, la voluntad, la libertad, los sentimientos, la capacidad de discernir el bien del mal o de captar lo bello, al final no serían más que puros epifenómenos marginales de la materia. En tal caso, como dice el físico López Corredoira[3], solo seriamos meros fragmentos de naturaleza sometidos a leyes y a ciertos movimientos mecánicos de la materia que, en nuestros cerebros, producirían los pensamientos y las supuestas decisiones. Nuestro “yo”, en definitiva, solo sería una pura ilusión, un espejismo.

Pero existe también otra posible lectura. Una lectura que nos muestra que no somos solo una mezcla de partículas entrelazadas, una amalgama de genes o un conjunto de neuronas según prefiera el materialista de turno. Una lectura en la que el ser humano puede verse como un espíritu encarnado o un cuerpo espiritualizado. Se trata de una lectura comprensiva de la realidad, no solo explicativa, donde vislumbramos una realidad que nos trasciende. No podemos dejar de reconocer que el ser humano se nos presenta como un enigma. ¿Quién conoce los límites del alma humana?, decía Heráclito. Acaso no se nos presenta el hombre como un centauro, utilizando la aguda expresión Ortega, en el que se aúnan trascendencia e inmanencia. No algo sino alguien, no terminado sino por hacer, el homo viator, que dijera Marcel, siempre “in vía” como apostillara Agustín… En la base de este enigma encontramos dos aspectos entrelazados que nos distinguen del resto de los vivientes: consciencia reflexiva y la libertad. Aspectos que rompen el estrecho círculo de la inmanencia permitiéndonos intuir la presencia de Aquél del quien según la Escritura somos imagen y semejanza. Pero de esto hablaremos ya en la siguiente entrada.

Juan Jesús Cañete Olmedo

Sacerdote diocesano y Profesor de Filosofía

[1] I. Tattersall, Los señores de la tierra: la búsqueda de los orígenes humanos, pasado y presente, Barcelona 2012.

[2] C. Beorlegui, La singularidad de la especie humana de la hominización a la humanización, Publicaciones de la Universidad de Deusto, Bilbao 2011.

[3] M. Lopéz Corredoira, El espíritu de la Materia, Naturaleza y Libertad, nº 2, 2013.