Los cementerios, lugares de esperanza

31 octubre de 2012 Muy queridos fieles diocesanos:

Muy queridos fieles diocesanos: 1. Uno de nuestros grandes clásicos, Jorge Manrique, escribió estos versos inmortales a la muerte de su padre don Rodrigo:

“Nuestras vidas son los ríos

que van a dar a la mar,

que es el morir…”

Era un poeta profundamente creyente, por eso sus versos no son una elegía desgarrada y trágica sino un canto de esperanza fundada en su fe cristiana. Son una llamada a vivir la vida desde la dimensión de la fe. Por eso añade:

“Este mundo bueno fue

si bien usásemos d´el

como debemos;

porque, según nuestra fe,

es para ganar aquel

que atendemos”. Nada más lejos de poeta que considerar como trágica la existencia. Trágico sería considerar la vida como un río que no puede librarse de desembocar en el mar de la muerte, para hundirse hasta el abismo y desaparecer. Nacer para morir y morir para desaparecer. Pero peregrinar por este mundo para “ganar aquel que atendemos” es darle a la vida un horizonte con sentido: prolongación de la vida en un estado nuevo. Como canta la Liturgia de exequias: “Porque la vida de los que en Ti creemos, Señor, no termina, se transforma…”

2. Desde que existen humanos se han ocupado de los muertos y han procurado prolongar su existencia.

Nuestros cementerios, con sus signos de afecto y fidelidad, son propiamente intentos de amor por retener de alguna manera al ser querido, de darle todavía un poco de vida. Nos consuela pensar que un poco del difunto sigue viviendo realmente entre nosotros. Si no él mismo, sí algo suyo.

Ya la filosofía antigua había intuido y sentado la idea de que, para permanecer más allá de la muerte, debería la persona absorber en sí realidades eternas, como la verdad, la justicia y el bien. Cuanto más se tenga de lo eterno, tanto más permanecerás tú. Debes apegarte tu mismo a esa realidad eterna para que participes de la eternidad, sería su postulado.

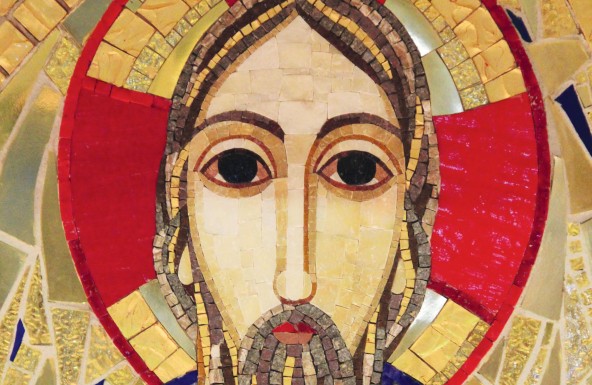

3. Apegarse a la verdad y pertenecer de ese modo a lo indestructible y eterno, no sólo es posible, sino una realidad gozosa a nuestro alcance desde le Encarnación de Jesucristo, Hijo de Dios. Él nos conduce a través de la noche de la muerte, que Él mismo atravesó.

En Cristo muerto y resucitado, en aquel amanecer dichoso del día de la Pascua, adquiere sentido nuestra inmortalidad, contemplada desde esta fe. Unidos a Él somos uno e irrepetibles con todos los hermanos los hombres creados, y, el triunfo de Cristo, arrastra y lleva consigo a toda la creación.

Esta es la vida definitiva, la vida eterna, a la que miramos ahora solo desde la tiniebla, la vemos desde la fe como en un espejo. Pero, en definitiva, el enigma de la muerte recibe solo respuesta desde le Revelación de Dios: Si Dios existe, el Dios que nos ha mostrado Jesucristo, entonces es que hay vida eterna y entonces, también, la muerte es un camino de esperanza.

Si existe Dios y ese Dios quiere al hombre queda claro que su amor puede lo que el nuestro en vano pretende: conservar en vida al ser amado más allá de la muerte. Dios sí puede retener, no sólo ideas y recuerdos, sino a cada uno en su propio ser creado.

4. Dios está en su Hijo Jesucristo, que entregó su vida en la Cruz y un día dijo, con el asombro de quienes lo rodeaban: “Yo soy la resurrección y la vida” (Jn 11,25). Clavado en la cruz, agonizante, aseguró al criminal crucificado a su lado: “Hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lc 23,43)

Atravesando por su propia muerte y fuera ya del sepulcro dijo a sus discípulos, incluidos nosotros: “En la casa de mi Padre hay muchas moradas… voy a preparar un lugar para vosotros” (Jn 14,2)

Dios camina junto a nuestras vidas y se nos ha manifestado en su Hijo Jesucristo. Por Él nos repite una vez más, en este mes de los difuntos, para afianzar nuestra fe: “Yo soy la resurrección y la vida: el que crea en mí, aunque haya muerto vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre” (Jn 11,25-26)

Repitamos el Credo de nuestra fe: “Creo en la resurrección de la carne y la vida eterna”.

Aceptamos desde la fe nuestra muerte, junto a Jesucristo, y oramos por nuestros difuntos.

¡Descansen en paz!. Amén

+ RAMÓN DEL HOYO LÓPEZ, OBISPO DE JAÉN